導入:その「華やかさ」は幻想だった?

「“華やかでスマート”に見えるコンサルタント。その実態は、地道で過酷な日々の連続だった――」

今回は、中小企業向け経営コンサルタントとして8年間走り続けた“藤原”さんの証言をお届けします。表舞台に見える成功の裏には、どんなリアルな苦闘があったのでしょうか?

キャリアの航路──23歳からの8年間

藤原さんがコンサルタントとして歩み始めたのは23歳。新卒で入社し、正社員として5年間勤務、30歳で独立し現在はフリーランス歴3年。これまで支援した事業者は計50社以上に及び、補助金申請や融資支援、業務改善提案、販路拡大計画など幅広い課題をサポートしてきました。

中小企業は予算もリソースも限られており、補助金申請一つでも、

- 事業者ヒアリング(1社につき平均2時間以上)

- 業務の課題整理と改善方針の検討

- 数字の裏付けのため自ら市場調査や統計分析

- 補助金資料・計画書・実行計画の作成

- 提出前の複数回チェック・添削・業者同行まで

といった手順が必須。提案書作成前後で、合計50ページ以上の資料を作成することも珍しくなかったと語ります。地道で緻密、しかも期限厳守の世界。それが、彼の“リアルな日常”でした。

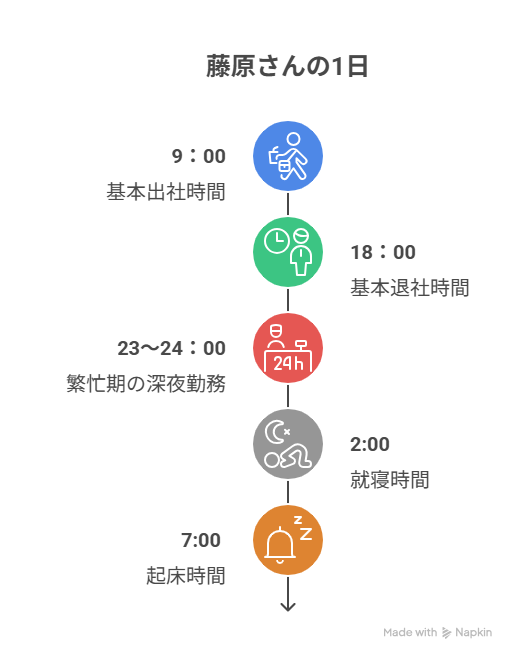

長時間労働の実態──終電と寝不足の日々

基本は9:00〜18:00の勤務でしたが、

- 年度末や補助金の締切前は23時〜24時退社が常態化

- 夕食はコンビニ弁当、入浴後も執筆作業が残り深夜2時就寝

- 翌朝7時起床、睡眠時間はわずか5時間未満

「常に寝不足。翌日も疲労が抜けず、集中が続かない」と藤原さん。最もつらかった時期は、この生活が1ヶ月以上続いた「常態化」した状態だったといいます。体調を崩し、ついに“自分を守る決断”として退職を選びました。

組織が抱える非合理的ルールの矛盾

会社では「報告はメール禁止・口頭のみ」というルールがありました。その結果、

- 「伝えた・聞いていない」のトラブル多発

- 上司不在時に報告しても「聞いてない」とされ、自分がミス扱いに

- 誤解防止に個人的にチャットで記録を残すセルフ改善に至る

藤原さんは「こうした運用は非効率で、精神的に消耗する」と振り返ります。組織全体の生産性や信頼関係にも悪影響を及ぼすだけではなく、本来の業務に集中できない構造だったとの指摘です。

学生時代とのギャップを実感した瞬間

学生時代に信じていた「努力すれば結果が出る」理論。社会では、

- 補助金審査に通らず、理不尽さを痛感

- 社内評価は“成果”だけでなく、空気感やタイミング・人間関係に左右される

- 案件失敗や上司の気分で評価が変わることも珍しくなく、自分の無力さを感じた

「努力だけでは足りない」が現実。社会人としての挫折感を伴う体験だったと述懐しています。

コンサル適性──誰に向き、誰には向かないのか

藤原さんの経験から見えてきた、「向き・不向き」は次のような分類です:

- 向いている人:自分で考えて動ける人、変化にフットワークよく対応できる人、“適当さ”がある人、体力とメンタルに余裕がある人

- 不向きな人:毎日ルーティンが不安定な職場環境を苦手とする人、変化に弱い人、指示待ちタイプ

案件の進行は常に変動する。週単位でスケジュールがぶれることも少なくありません。そのしなやかさが求められる世界なのです。

フリーランスとして得た「自己選択の自由」

会社員時代は非合理ルールに縛られていましたが、独立後は、

- 案件・業務・働き方すべてを自分で選べる

- 理不尽な命令や不条理な予定に従う必要がない

- 自己責任は重いが、納得して働ける

「精神的な自由度は圧倒的に高まった」という言葉には、苦労を経た実感がこもっていました。

組織時代と独立時代の対比から見えてくる働き方論

藤原さんの体験は、次の3つの問いを投げかけます:

- 専門性は要求されながら、業務は泥臭く地道である現実

- 非合理な組織ルールは、人的・時間的資源を奪う

- 努力と成果が結びつかない現実は、若者のモチベーションにどう影響するか

組織に属して働くということ。独立して働くということ。その双方の良さと限界を、彼の証言から深く考えさせられます。

まとめ:リアルな一歩を知る意味

「華やかさ」の裏にある泥臭さ。そこで働く人の健康、メンタル、そして人生の軸まで揺さぶられる現実。藤原さんの証言は、そんなリアルな世界を静かに映し出していました。

もし、あなたが働き方に迷ったとき、どこかで立ち止まって考えるヒントになるかもしれません。

他の事件や考察も公開中。

note・ブログ・動画の更新一覧はこちらからどうぞ。

コメント