食肉処理の現場で働いていた40歳男性が語る、牛刀を握る過酷な作業と育児との両立の困難。屠畜からセリ、冷蔵庫内作業までの実態と、離職に至った背景を紹介。

仕事内容:冷蔵庫内での処理作業とセリ業務

工程①:胴切りから始まる肉体作業

現場は冷蔵庫内6〜10℃、外は30℃超という温度差の中で行われます。

作業は牛の胴体を真横から一文字に切断する「胴切り」から始まり、週明けの硬い肉には特に神経を使いました。

特に月曜日は肉が硬く、包丁を通すのにも一苦労。手元が狂えば切り口が曲がって評価にも影響するため、プレッシャーの大きい工程でした。

包丁の先が背骨にあたるため、微妙に角度を変えて「抜く」動きが求められるなど、繊細な技術が必要です。この工程を一人前にこなせるようになることが、現場で認められる第一歩でもありました。

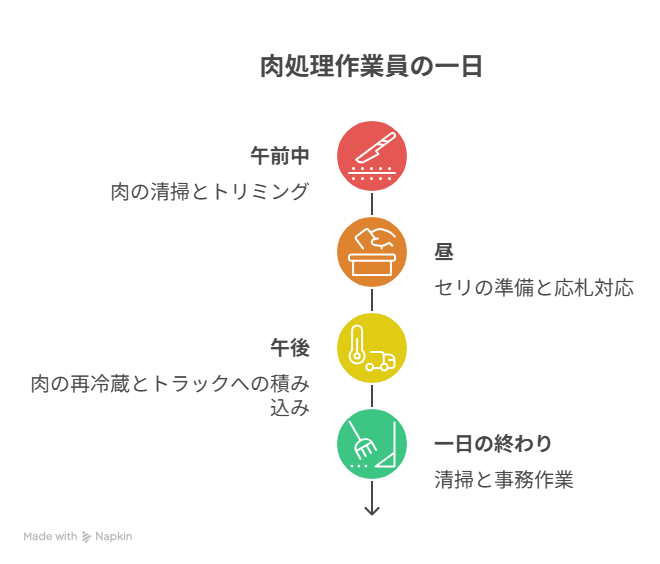

工程②:多岐にわたる午前と午後の業務

午前中は切断面の清掃、豚のトリミングを行い、昼にはセリの準備と応札対応。

その後は応札された肉の再冷蔵、トラックへの積み込み、清掃、事務作業まで幅広い業務を担っていました。

セリでは、大手業者が安価なタイミングで大量に買い付け、「一時保管しておいてほしい」といった依頼も。

そうした業者の戦略や価格の動きも、現場にいると肌で感じることができました。

工程③:求められるスピードと精度

冷蔵庫と外気の往復が頻繁で、スピードと精度の両立が求められました。

冷蔵庫内の作業ではジャンパー着用が必須で、夏場は暑さとのギャップに苦しみました。

また、部署間の連携も重要で、一瞬のミスが全体の作業効率に影響する緊張感のある職場でした。

辞めたくなった瞬間とその背景

一番つらかったのは、月曜の朝に硬く冷えきった肉を処理する時でした。

手がかじかみ、包丁が思うように動かず、作業の遅れがそのまま周囲の負担に。

誰もが余裕のない中、プレッシャーだけが積み重なっていきました。

周囲でも体を壊したり、精神的に追い詰められて辞めていく人が後を絶ちませんでした。

それでも「甘えるな」「耐えて当たり前」といった空気が職場にはあり、誰も声をあげられませんでした。

退職の理由:身体的負担と育児の両立の限界

腱の損傷と「自己責任」の風土

包丁の使用で指の腱を痛め、注射を打ちながら作業を続けましたが、現場では「そのくらい当たり前」とされ、労災申請の雰囲気もありませんでした。

「申請するなら自分でなんとかしろ」と突き放されることもありました。

職場には「労災=サボり」と捉える空気があり、指の腱のように見た目にわかりにくい症状は特に軽視されがちでした。

育児との両立の難しさ

子どもの発熱で休もうとすると「休まれると困る」と言われ、制度上は休めても代わりがいない現実。

家族を優先したくても、それが周囲への負担になるジレンマに悩まされました。

「育児は家庭の問題」とされ、共働き家庭には厳しい環境でした。

「ここでは戦えない」と感じた瞬間

現場のスピード感や空気の読み合いに馴染めず、「頑張ればできる」といった言葉も自分には重荷でした。

上司に悪意はなくても、自分の性格とのギャップが苦しかったのです。

「向いていない」と思いながら毎日をこなすことに、限界を感じていました。

転職後の変化と現在の働き方

退職後は動画編集のフリーランスとして再スタート。

未経験からの挑戦でしたが、YouTubeでの独学とオンラインスクールで基礎を学び、SNS経由で最初の案件を受注しました。

チャット中心のやり取りは「見返せる」「考えて返せる」安心感があり、自分のペースで働ける環境が再生のきっかけに。

収入は多少不安定でも、家族との時間が取れること、自分の裁量で動けることが大きな安心材料です。

時間と心の余裕ができたことで、仕事にも丁寧に向き合えるようになりました。

「肉体労働から在宅ワークへ」の転向は決して簡単ではありませんでしたが、「もうあの働き方には戻りたくない」という気持ちが原動力になりました。

まとめ

- 食肉処理業ではスピードと精度の高い作業が求められる

- 制度と実態のギャップ、身体的負担が退職理由となることが多い

- 未経験からの動画編集転職は可能、ペースに合った働き方ができる

他の事件や考察も公開中。

note・ブログ・動画の更新一覧はこちらからどうぞ。

コメント